转载自端传媒《【重磅】中国新左三十年,“国师”的三重嬗变》,作者:韩大狗

近几个月来,一部分中国学者在网络上的论断不断吸引着人们的眼球。从表示“月收入2000人民币的中国居民,比月收入3000美元的美国居民过得好”的经济学者陈平,到发布“中国点火vs印度点火”微博嘲讽印度疫情的政治学者沈逸,都因为长期发布出格言论而成为网络红人。最近期的例子,则是中国人民大学的金灿荣,他将不久前河南省发生的暴雨和洪灾与美国的“气象武器”扯上了似是而非的联系。

在两个月前的一篇文章中,我曾经谈到过,现今知识经济的一个重要特征,是知识平台的娱乐经纪化,如观察者网、乃至微博等内容平台,纷纷转型为学者的经纪公司,以娱乐圈造星为模板,孵化学者网红,依靠不断出位吸引流量。这些学者的出位言论,看似异军突起、无根无据,但实际上,其背后却有着深刻的思想资源积累。甚至就在观察者网平台的另一些角落里,沈逸、金灿荣等人的学界前辈们,在试图搭乘网络流量顺风车的同时,也是在给这些网红做着思想史的注释。本文试图考察的,正是这些近期喷涌而出的民族主义出位言论背后的思想资源。

本世纪初,曾有政治学者提出过一种分析中国意识形态传播的方法:将意识形态的主体分为三个圈层,分别是政治精英、知识阶层和大众,以观察其相互间的一致性与不同,以及彼此的影响(注1)。当然,这三个圈层的划分远非如此明确,尤其是用来考察凭借网络出位言论而出名的网红学者——对于金灿荣和张维为等人,很难说他们所代表的,究竟是知识阶层还是大众。

当年,鼓吹民族主义、甚至一部分鼓吹自由主义的学者们,最想要实现的圈层跃迁,并非是在知识阶层与大众之间,而是在知识阶层与政治精英之间。但今天,向下的民粹式动员已然成为传播民族主义观点的不二法门。甚至学者想要获得向上的、精英阶层中的影响力,也很大程度上需要通过在大众中出名来实现。

这一模糊性并不是我们今天才面临的新鲜问题。实际上,在此理论提出之时,这三个圈层之间的模糊性就已显现。不同的是,当时鼓吹民族主义、甚至一部分鼓吹自由主义的学者们,最想要实现的圈层跃迁,并非是在知识阶层与大众之间,而是在知识阶层与政治精英之间——在1990年代和2000年代早期围绕着新左派和自由派的争论之中,二者都试图将自己的政治观点作为政策方面的谏言向上呈递,或者至少通过发展自己的学说对政治精英施加影响。

与此同时,面向大众的自由主义少有传播,而面向大众的民族主义则孤立于学术圈之外,诸如《中国可以说不》、《中国不高兴》等通俗民族主义读物,往往被观察者独立于当时正在如火如荼进行的新左、自由派之争。

而今天,正如金灿荣们正在不断证实的,向下的民粹式动员已然成为传播民族主义观点的不二法门。甚至学者想要获得向上的、精英阶层中的影响力,也很大程度上需要通过在大众中出名来实现。“人民”,貌似已经“在场”了。那么,民族主义如何终于跨越了意识形态的三个圈层,实现了政治菁英、知识阶层和大众之间的“通三统”?而人民的貌似在场,是否意味着他们获得了某种左派曾经呼唤过的政治主体性?

从呼唤平等到召唤国家

平等让位于权力,国家从手段变成了目的。

1993年,胡鞍钢和王绍光合作出版了《中国国家能力报告》(注2)。这本书如今在孔夫子旧书网上能以2元的低价买到,但我们仍可以说,凭借这本书,无论胡鞍钢此后发表过多么不堪的言论,他都已经在新左学术圈的神坛上预订了一席之地。

在这本书以及二人此后的几本著作中,胡鞍钢和王绍光认为,80、90年代的改革开放中,中央对地方的放权政策,尤其是税制改革,严重影响了中国的“国家能力”(state capacity),而“国家能力”这一概念,首要指的是国家从社会中动员和汲取资源的能力。因此,在胡王看来,改革开放带来的发展是以牺牲国家对社会的控制、尤其是资源榨取为代价的,甚至到了得不偿失的程度(注3)。

此书的出版具有两个重大意义。在一个层面上,本书是知识阶层对政治精英进行“谏言”式写作的代表。新华社内部印刷了此书的摘要,随后在领导层内部引发了重大的反响。这也就表现出本书第二个层面上的重大意义:将一种我们如今称为“国家主义”的意识形态详尽而完备地呈现在中国知识界面前。

当然,在90年代的新左派,并不都像胡鞍钢和王绍光一样,将国家对社会的资源榨取作为国家政治的首要目标,甚至也并不都是以国家控制为政治的首要前提的。实际上,在90年代,主流新左派话语中最主要的政治主体不是国家,而是“人民”。

虽然新左派大多数在一定程度上反对改革开放的市场化经济政策,尤其反对以加入世贸组织为标志的“接轨”努力,但与胡鞍钢不同,以汪晖、崔之元为代表的主流新左派的反对,建立在市场经济(尤其是保护主义政策的取消)所造成的不平等加剧和失业等问题的基础之上。汪晖等人指出,市场化改革带来的除了经济增长之外,还有腐败、极化,以及资本和权力的相互渗透(注4)。在2000年代初期,这些观察可以说是带有前瞻性的。

然而无论是胡鞍钢一派还是汪晖一派,新左派学者圈子在高层政治中的参与,却拥有一个颇不光彩的开头。2010年前后,薄熙来的“重庆模式”成为了新左派学者追捧的热点。2009年,崔之元曾经表示,重庆模式是保证“资产为人民服务,而不是人民为资产服务”,甚至称重庆将公有制和市场经济结合的模式是“经济民主”;王绍光则表示,重庆模式在确保平等的同时,能够将产业的升值掌握在政府手中,而不是让少数资本家赚取。

如果说学者们在经济领域对重庆模式的推崇与其对资本市场的批判相一致,那么其对薄熙来执政手段和政治运动的吹捧,则似乎预示着更有趣的变化。以研究农村经济问题起家的温铁军就认为,正是薄熙来炮制的唱红打黑等政治运动,“使得社会群众被动员起来,实现再政治化”,并最终“实现了良性治理”。另一位在吹捧重庆中成长起来的典型学者张维为,他如今标志性的在“与美国的对比中夸赞中国治理水平”的写作套路,正是在《重庆归来话重庆》这篇雄文中发展了起来(注5)。

“重庆模式”当然并不像这些学者所说的那么平等。薄熙来的倒台也表明了,在汪晖此前所警惕的腐败、极化、官商勾结等方面,重庆并不比其他受到资本主义荼毒的地方更干净。然而他们对唱红打黑运动的赞美,却不能用“误判”来解释。如果说此前的新左派是以平等为目标,为了平等而召唤国家的介入、公权力的干预,唱红打黑的赞歌则标志着,他们愈发明显地以国家权力的集中本身作为目标。换言之,此前多少有些不同的胡鞍钢和汪晖两派,从此时开始,逐渐合流成为同一种意识形态的拥护者。

这其中,将这一转变表现得最为清晰且流畅的,是北京大学的潘维。此前同样以研究农村经济和农民问题而著名的潘维,在离开农村之后,专事研究“中国模式”的发展和创新。在题为《信仰人民:中国共产党与中国政治传统》的著作中,潘维做出了对他和其他新左派先前观点的修正,他表示,中国是没有阶级划分之传统的,以阶级为参考系的再分配方式,在中国没有根基。因此,中国并不需要参考基尼系数等经济指标,不需要二次分配,而只需要从经济发展的根源上解决不平等问题。解决的方法,就是一个以“民本”为思想传统的家长主义政党。

潘维论证说,中国社会的基本组成单元不是个人,不是阶级,而是家庭,而国家统治的传统模式则是扩大的虚拟血缘关系,政治准则是“孝悌”原则的放大,是“以孝治天下”。因此,要解决发展带来的问题,关键就是认同共产党的父权,让家长制走进政治治理(注6)。

很容易看出,潘维论述的最终指向并不是平等,而是社会的稳定和和谐。推行家长制权威的最大意义,在于让人民相信党会最终做出对所有子民都有利的分配。一旦如此相信,无论是收入的平等还是机会的平等,其实都不再重要,因为不平等已经不会对社会的治理造成任何挑战。在书中潘维还进一步说明,个人之间的平等或者个人生活水平的发展都不是治理的最主要考量;国家的存续和稳定,才是“领袖与人民在一起共同追求的目标”。

在这里,潘维迈出了背离90年代新左派思想传统的代表性一步。平等让位于权力,国家从手段变成了目的。而如下文将要讨论的,以不同的理论依据做出的类似论述,在汪晖、温铁军等人笔下也同样开始频繁出现。

平等主义的新左派话语虽然被新左派学者们抛弃,却开始被后知后觉的大众所接受,并为转向国家主义的新左派话语提供了合法性。

但有趣的是,平等主义的新左派话语虽然被新左派学者们抛弃,却开始被后知后觉的大众所接受,并为转向国家主义的新左派话语提供了合法性。在最近几年,随着不平等的问题越来越凸显,无论是中产阶级还是社会底层都发现自己不再具有阶级跃升的空间,“资本家”成为了网络舆论批判的热点对象。

这一趋势本身可以说是大势所趋,而温铁军、潘维等学者在观察者等平台的力推之下,继续凭借他们“左派”和“平等主义”的外壳,用反资本主义的话语、以人民的名义进行着为国家权力张目的论说。而更为网红的张维为、陈平等人,则更是擅长利用这套左派的说辞进行民族主义的煽动。

诚然,这种做法时常出现自相矛盾之处,当观察者网将马云等人称为“人民资本家”,甚至新左学者韩毓海也宣称马云“创造性地理解了”马克思时,这种矛盾就显现无疑,观察者网也时常因此遭到其忠实观众们的谩骂。当然,或许对于潘维而言,这个矛盾也不是不可解决的,只是大家长的权威还没有深入扎根罢了。

“去政治化”与“再政治化”的再解读

“去政治化”的含义由人民政治参与的缺失,重新解读为了国家政治的职业化和官僚化,以及其所带来的政治动员的缺失。

虽然新左、自由两派都时常以人民的政治意识和政治参与为写作的内容,但“人民”自己在这一讨论中,却大致上处于缺席的地位。对于这一点,汪晖在他的著名作品《去政治化的政治》中可以说是有着一定的认识(注7)。正是在这本书中,他悲叹新自由主义之下人民政治主体性的缺位,让后者无法成为自己真正的主人。而在这里,汪晖呼唤一种与西方代议制不同的“人民在场的民主”,一种直接的、平民的民主。

在《去政治化的政治》中,汪晖对“政治”的含义进行了反思,他借用西方马克思主义理论,认为“政治”本身应该是一种直接融入生活的参与实践。而现代性的问题,则在于它通过专业主义、资本主义、官僚主义等手段,断绝了人民自身的政治参与,将政治变成了精英利用政治资本和经济资本进行的游戏。

在中国的语境之下,这种对去政治化的反思尤其应当针对资本主义市场经济,这种批判也成为了不限于新左派的很多中国问题学者论述的主题。香港学者彭丽君在反思文革的后果时就指出,文革带来的最严重问题,是一种对于政治的祛魅,“政治被视为等同于权谋,不过是野心家不择手段的权力博弈”,而人民则被“困在一个绵延不断的‘当下’里”,以至于大多数人都撤回到私人领域的消费之中,不问世事(注8)。

这种去政治化的中产心态的确是中国许多政治问题的根源之一,而以汪晖为代表的新左派也正是基于对这一问题的认识,在呼唤一种广泛的民主。对其中的很多新左派而言,其“人民民主”的灵感汲取自共和国的前三十年。尽管同为左翼的彭丽君认为,文革政治对革命主体的动员和操纵是造成去政治化的罪魁祸首,但汪晖、潘维等大陆新左学者,却往往将文革视为政治参与的一个虽败犹荣的参考系,只是因为恶势力的操纵才最终破产。

这些学者认为,前三十年政治中最值得借鉴的内容,是毛主义中的群众路线思想。这在旅居英国的林春和旅居加拿大的赵月枝的著作中阐释得尤其明确(注9、注10)。这一类学者认为,相比于代议制民主中人民的间接参与和被操弄,理想形态的群众路线能够真正做到广泛吸纳人民的声音,乃至从文革中,我们也可以汲取“政治参与”的遗产。

问题在于,所谓的群众路线在似是而非地征求了群众的意见之后,仍然需要一个权力集中的最终决策者,而这一权力集中,严重破坏了有效政治参与的可能性。在彭丽君看来,文革虽然名义上动员人民的政治参与,但正是在对口号和大字报的不断复制过程中,人自身的政治意识实际上被泯灭了,代之以一种麻木的政治“常识”,“人民只要紧紧抓着‘毛泽东’,便不用做复杂的思考,也不会感到困扰和迷失”。但对于群众路线的鼓吹者而言,这个权力集中似乎无伤大雅,反而能够确保决策的正确性、反制民粹主义对精英政治的侵蚀。

作为“去政治化”最为坚定的批判者,汪晖还要更进一步。在他的论著中,汪晖表现出了对“再造主体”的痴迷。再造主体是列宁主义的重要部分,也是列宁、斯大林时期苏联意识形态政策的核心。与马克思不同,列宁坚定地认为,工人阶级无法自发形成革命的阶级意识,这种阶级意识必须从外部灌输给工人阶级。因此,重塑意识是宣传鼓动工作的重中之重。不仅通过宣传和教育,也通过动员生产、体育锻炼等活动,列宁和斯大林的苏联试图塑造一种全新的人类主体,即“苏维埃新人”,他们重视集体主义、听党指挥、体格强健、具有高度发达的生产力。这种“新人”主体观不仅建立在对个人主义的否定之上,更重要的是,它其实建立在对人民自身原有意识的彻底否定之上。苏联史学者Jochen Hellbeck就指出,建立新的主体意味着排除旧的自我,因此,“新人”的塑造是持续不断的暴力过程,斗争,清洗,对外部和内在敌人的运动,都是毁灭旧人以重塑新人的必由之路(注11)。

而与这种警醒的态度不同,汪晖则认为,对革命主体的再造是政治参与的刚需,或者至少是已经有中国经验证明可行的一种路径。他在纪念十月革命一百周年的文章中明确表示,共产党政权的建设“是创造新的政治主体的过程”, “通过高度组织化和政治化的方式,亦即能动的方式,将原本处于软弱状态的社会阶层,转化为远远超出其结构性软弱位置的全新主体,就成为中国革命的基本路径”。汪晖对于塑造新主体如此向往,以至于对于革命,塑造主体意识是主要的,而经济则成为了次要因素,“中国革命及其社会主义追求首先表现在其政治结构、政治主体和政治理念方面,而后才表现在经济水平和生产形态的变革之上”。

在叙述新主体的塑造过程时,汪晖说这一过程是“高度组织化和政治化的”,这一定语实际上指的是共产党在革命过程中持续不断的政治动员手段,让农民在缺乏经济权力的情况下,被赋予政治和军事权力,并由此推翻地主阶级。这样的动员手段,在共和国的前三十年也被无数次重复,直到毛泽东去世后才被逐渐放弃。有趣的是,汪晖此前所哀叹的“去政治化”,与动员政治的逐渐消失相互重叠。

而事实上,当我们翻看汪晖和其他一些新左学者近年来的文章,不难发现,他们已经将“去政治化”的含义由人民政治参与的缺失,重新解读为了国家政治的职业化和官僚化,以及其所带来的政治动员的缺失。比如前文所引的温铁军赞美薄熙来的文章中,温铁军就提到,唱红打黑运动实现了“再政治化”。而在前引文和其他多篇文章中,汪晖则多次将“去政治化”与“官僚化”并列。

在韦伯的理论中,“官僚化”意味着政治机构被专业训练的职业官僚所管理。虽然这并不一定意味着人民不再具有政治参与的渠道,但毫无疑问,这个过程的确意味着将大部分人民排除在这些机构的管理层之外。然而值得注意的是,如果说批判官僚化无可厚非,在这些文章中,汪晖笔下“去政治化”的主语却不再是人民和社会,而是政党。

从九十年代开始,一部分改革派高层对于党政分离有所尝试,虽然这种尝试从来只是镜花水月。但即使没有党政分离,随着共产党的自我定位由革命党向执政党转换,“三个代表”吸纳资本家入党,共产党无论如何都看起来失去了动员的力量,转变为日常琐事的处理者。汪晖等学者的论著中,多次反对过这种趋势,认为党的“去意识形态化”是社会“去政治化”的根源,要实现“再政治化”,首先要将政党“再意识形态化”。

如果说此前对“去政治化”的批判首要指向私人化的消费对公共政治的侵蚀,那么近年来这一批判则调转方向,意图从政党职业化、官僚化的潮流之中拯救出一个“政治挂帅”的列宁主义政党。

如果说此前对“去政治化”的批判首要指向的是资本主义和新自由主义,指向私人化的消费对公共政治的侵蚀,那么近年来这一批判则调转方向,如同薄熙来在重庆所做的努力一样,意图从政党职业化、官僚化的潮流之中拯救出一个“政治挂帅”的列宁主义政党。

这一转变的逻辑是顺滑而自然的。林春等人对群众路线之中所必然包含的集权毫无警醒,实际上正是因为,她们将政党作为政治的主体,她们思考的问题是“如何让政党通过民众参与做出正确的决策”,而非人民自身如何积极参与政治。

动员手段所带来的政治参与必然是高度受限的,其方向是事先划定好的,其所召唤的主体意识是遵循既定模板的。将政党领导的政治动员(群众路线)作为政治参与的手段,本身就不是以人民作为出发点。而当国家主义替代平等主义成为新左派的首要意识形态强调时,对权力缺乏警醒也就演变成了对权力的追逐和赞美。正如国家干预从平等的手段变为目的本身,集中制政党的意识形态化动员,也从塑造政治主体的手段,变成了本身就值得追求的目的。

也与上一节所叙述的转变一样,在将论述重点从人民转向政党后,这部分新左派学者也仍然在李代桃僵地借用着人民民主旗号的合法性。在论述政党权力集中的必要性时,汪晖们仍然始终是从代议制民主无法让人民广泛参与政治这一点出发的。

这一出发点当然不可谓不正确,但或许值得玩味的是,如前所述,今天的学者们的确通过资本主义网络平台的力量实现了对大众的动员。而今天举报“恨国党”和“不当言论”的风靡,也的确印证了Hellbeck对政治新主体的反思:他们不断与不纯洁的“旧人”决裂,通过清洗敌人来实现“新人”的净化。汪晖们会认为这真的是一种全民政治参与的实现吗?抑或如同彭丽君所质疑的那样,对党的忠诚业已成为一个无需思考就可以顺手随处挥舞的麻木“常识”,与其说是参与,还不如说是参与的全面停滞。

“资本主义”还是有效的批判对象吗?

如果说此前新左派的首要批判对象是资本主义及其带来的诸多不良后果,那么从此时起,其批判对象被越来越多地偷换为美国的文化和制度霸权。

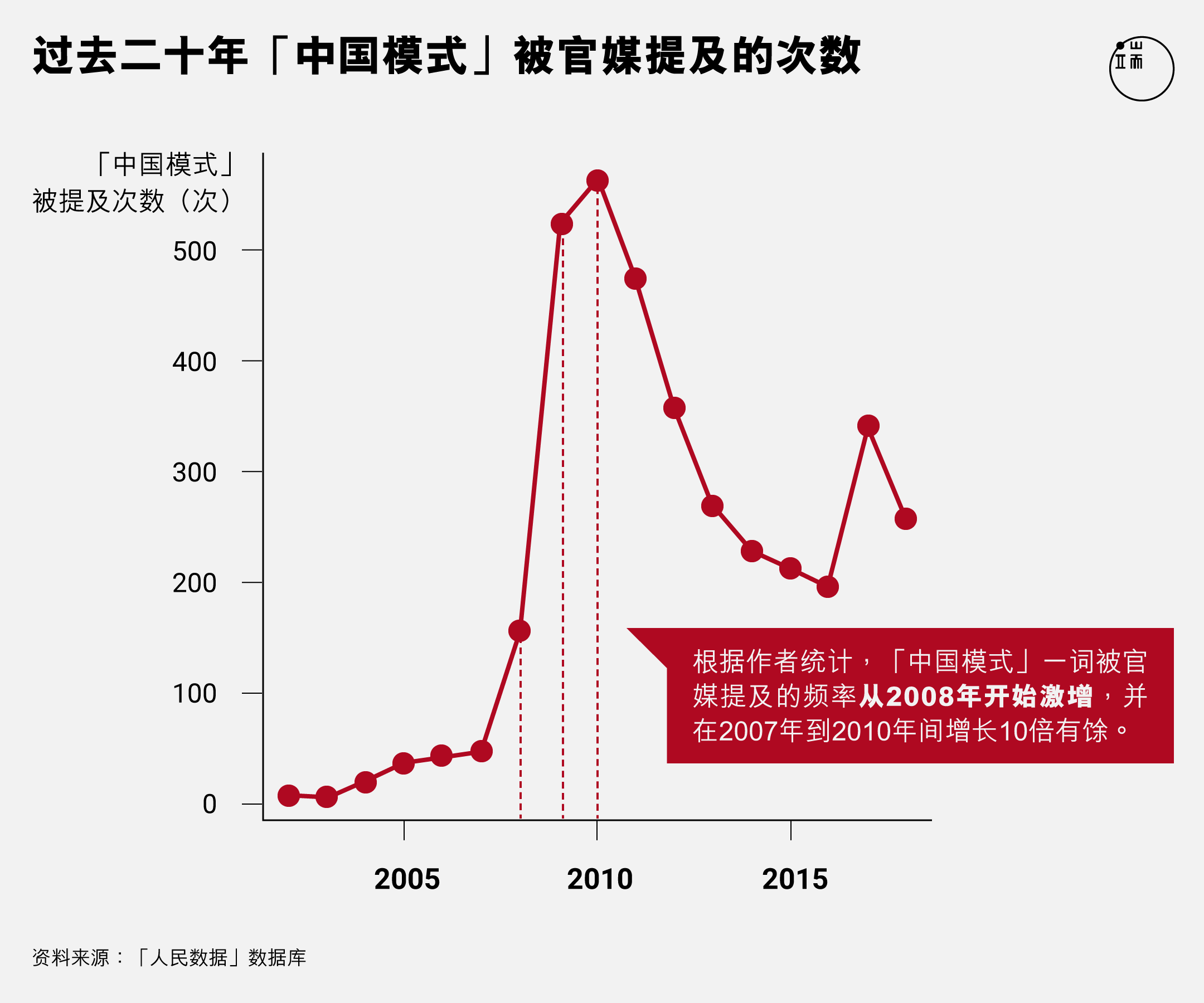

2009年,潘维编辑出版了一本题为《中国模式:解读人民共和国的60年》的论文集(注12),并在这本书的第一章中将中国的经济发展归功于前文引述过的家长制管理模式,并认为西方的自由民主模式无法有效治理中国和为中国带来发展。在这本书问世时,“中国模式”远非一个成熟的概念,甚至在这本书中,除了温铁军、胡鞍钢、王绍光、强世功等国家主义者,也包含了赵穗生这样,对中国崛起及其带来的民族主义表现出高度怀疑的学者之观点。然而正是从大约这个时间点开始,“中国模式”成为了一个不断被提及的名词。根据我对《人民日报》等十余家官媒的检索统计,“中国模式”一词被官媒提及的频率从2008年开始激增,并在2007到2010年之间增长了10倍有余。

随着当时蔓延西方国家的经济危机和北京奥运会的成功举办,2008年前后成为了中国民族主义观念大幅崛起的时刻。而在此时的中国思想界,很多新左派学者的论述重点也开始由驳斥、抵御西方自由民主模式的输入,转向树立中国独特的发展模式来与前者分庭抗礼,甚至进行输出。

这种改变的一个意义在于,新左派理论不再仅仅是对中国自身发展道路和政治参与的探讨,而带有了一种国际舞台上大国博弈的色彩。如果说此前新左派的首要批判对象是资本主义及其带来的诸多不良后果,那么从此时起,其批判对象被越来越多地偷换为美国的文化和制度霸权。潘维在此后就多次提出要“建设政治学中的‘中国学派’”,并称“中华文明被西方文明包围的孤岛”,因此必须建立以中国独特历史为根基的特色思想理论。

如果说九十年代的新左派主要从欧洲的西马学派中获取理论资源,如今研究中国模式和中国道路的学者则比从前更注重回归中国传统。潘维曾表示:“中共百年奋斗是中华文明的新年轮,不是西方哲学长歪的树杈”,这种说法实际上是将中国共产党的发展首要归功于中国的传统文化,而非作为西方哲学的马克思主义。

这种文化保守主义的转向既是前些年“国情论”的遗留,也符合如今“文化自信”的新要求。在这一点上,潘维并非孤例。比如张维为就论断说中国是一个与欧洲民族国家所不同的“文明型国家”,这一说法实际上脱胎于两位西方学者,一位是称中国是“伪装成民族国家的文明”的白鲁恂(Lucian Pye),另一位是提出“文明冲突论”的亨廷顿(Samuel Huntington)。讽刺的是,白鲁恂试图解释所谓“中华民族”作为民族国家认同的模糊性,多少有些将中国视为前现代的东方主义,而亨廷顿的文明冲突论则是确确实实带有文化帝国主义的色彩,而如今此二者却都被中国的学者所吸纳。

无独有偶,韩毓海也表示,马克思曾经批评过的“亚细亚生产方式”中,包含着土地由国家所有、个人对土地只有使用权的传统思想,而与马克思由此推论出的“东方专制主义”不同,这实际上是“中华文明的根本优势”。

在对“中国模式”、“中国道路”的探索中,中国与欧美的差异逐渐被重新解构,由制度的差异被重新解读为文化的、本质的差异。在这种重新解构的话语里,资本主义不再作为一种政治经济制度出现,而是作为一种西方文化和意识形态出现。资本主义之所以造成腐败、极化等诸多问题,不是由于生产和分配制度的原因,而是因为西方哲学的体系中缺乏中国的“民本”、“天下为公”等传统思想。通过这样的偷换,新左派学者也就绕过了一个重要的矛盾,即他们所投诚的国家主义与这个国家所践行的资本主义剥削制度之间的矛盾。

中外学界其实都已经意识到,资本主义的历史带来了巨大的问题,而资本主义本身也应当成为学术反思的永恒对象。但中国的新左派,这些曾经以警醒资本主义而闻名的学术圈子,如今却学会了与资本主义融洽相处,而讽刺的是,他们本身则往往是资本主义平台所运作的流量经济的受益者。

伴随着关于中国道路的争论成为国际博弈的一部分,新左派的讨论越来越无关于资本主义和劳动人民。也可以说,他们的关注点逐渐从国内民生的不平等转向了国际地位和国家霸权的不平等。在这个背景下,新左派经济学家、如今的观察者网网红陈平,不久前说出“警惕拜登打马恩牌”这种奇诡的言论,也就不难理解了。平等主义和工人阶级的福利都已不是他的追求,反对资本主义也不再重要,只有反对美国才是当下的主题。

无独有偶,传媒学者赵月枝曾经鲜明反对商业化媒体对劳工阶层的无视,但近几年,她文章中提到底层大众的内容,无一不是在表述,中国共产党的对外宣传,应当讲好普通人的故事,才能在与西方的争夺中取得“文化领导权”。与汪晖一样,她同样将社会的“再政治化”偷换为政党的“再意识形态化”,指出:“中国如果放弃意识形态旗帜,就等于主动缴械”,“中国要在意识形态领域举旗,让自己鲜明的立场体现在整套话语体系中”[21]。以这样的方式,赵月枝也完成了从以人民和社会为论述主体,到以国家和政党为论述主体的转变,并且明确表现出,再意识形态化的问题不仅仅关系到中国社会,并且或许对于赵月枝而言更重要的是,它关系到全球“领导权”的争夺。

而汪晖则利用从中国的“传统文化”,尤其是“天下体系”观念中汲取的灵感,论证一带一路的必要和合理性,声称一带一路不同于欧洲早期资本主义扩张,却并不顾虑一带一路即使没有殖民主义的直接参与,却也同样是资本主义高度发展的结果。

今天的中外学界其实都已经意识到,资本主义的历史带来了巨大的问题,而资本主义本身也应当成为学术反思的永恒对象。但中国的新左派,这些曾经以警醒资本主义而闻名的学术圈子,如今却学会了与资本主义融洽相处,仅仅以批评资本主义剥削为幌子赚取公众同情,或是将批评美国等同于批评资本主义,从而赋予中国的国家主义剥削以合法性。而讽刺的是,他们本身则往往是资本主义平台所运作的流量经济的受益者,他们的国家主义观点,也正是通过观察者这些资本大鳄主导的网络平台得以传播的。

“厚积薄发”

国家主义的意识形态,通过“左派”旗号的伪装,在资本主义所带来的不平等、腐败、权钱交易等问题构成的背景之下,在大众中获得了人气,尽管这些问题的产生和扩大,实则与国家本身密不可分。

2020年,在列宁诞辰150周年之际,汪晖写了一篇纪念文章。在这篇文章中,汪晖对他此前始终耿耿于怀的“政党的去政治化”问题提出了一种解决方法,那就是一种具有“革命者人格”的领袖。他表示,“先进政党在夺取‘精神和道德领导’亦即文化领导权的过程”,必然伴随着政党内部的激烈斗争,而“革命领袖也正是在这一过程中涌现,并起着重塑政党的政治作用” 。

此文发表后,学者荣剑将之解读为对中共当前领袖习近平的投名状,并撰文表示,汪晖正在经历一个与海德格尔向纳粹党投诚相类似的“海德格尔时刻”。在考察了包括汪晖在内的新左派从九十年代到现在的逐步演变后,我认为,这一投诚并不是一个突然的“时刻”,而是一个流畅而合理的持续过程。与其说汪晖经历了一个“海德格尔时刻”,不如说他经历了一次“胡鞍钢化”。这种国家主义思想在新左派内部不仅早已通过胡鞍钢进行过完整的表达,并且其于汪晖,也有着深刻的根基。

这种思想变化无疑是多元的,而我在本文中选取了其中的三个要素:国家权力的不断集中,政党的意识形态化,批判对象由资本主义转变为美国。这三个要素不仅是左派思想界当前的要素,也通过网络平台传递向了大众的认知。讽刺的是,这种国家主义的意识形态,通过“左派”旗号的伪装,在资本主义所带来的不平等、腐败、权钱交易等问题构成的背景之下,在大众中获得了人气,尽管这些问题的产生和扩大,实则与国家本身密不可分。

这些国家主义话语的网络支持者们,很多人支持平等却也支持国家权力集中所带来的高度不平等,很多人支持平权却也支持高度保守的国家意识形态。但其实,这种混乱有着逻辑通顺的形成过程,都是国家主义思想资源的一部分。

今天,通过资本的力量,这三个思想要素目前正在被张维为、金灿荣、陈平等网红学者不断添油加醋,然后喷射给电脑前的大众。实际上,张维为等人从未进入过新左派圈子的核心,并且坦诚地说,其学术能力也与汪晖、赵月枝乃至胡鞍钢相差甚远。张维为等人所代表的主流大众意识形态,当然是混乱的。这些国家主义话语的网络支持者们,很多人支持平等却也支持国家权力集中所带来的高度不平等,很多人支持平权却也支持高度保守的国家意识形态。

但其实,这种混乱有着逻辑通顺的形成过程,都是国家主义思想资源的一部分。如果不混乱,如果这些学者们论述的从头到尾都只是“中央集权好”、“意识形态好”、“美国不好”,恐怕不会有今天这么多人买他们的账。但因为中央集权正是由平等偷换来的,意识形态是由政治参与偷换来的,反美是由反资本主义偷换来的,这些命题才具有了今天大众认为的合理性。

而这个偷换的过程,是中国思想界近三十年来“厚积薄发”的结果。

参考文献

[1] David Lampton (ed.), The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978-2000. Stanford University Press, 2001.

[2] 王绍光,胡鞍钢,《中国国家能力报告》,辽宁人民出版社,1993

[3] Wang, Shaoguang, & Hu An’gang. The Chinese Economy in Crisis: State Capacity and Tax Reform. M.E. Sharpe, 2001.

[4] 汪晖. 当代中国的思想状况与现代性问题[J]. 文艺争鸣, 1998(06): 6-21.

[5] 张维为. 重庆归来话重庆[J]. 红旗文稿, 2012(02): 36-37.

[6] 潘维. 《信仰人民:中国共产党与中国政治传统》,中国人民大学出版社,2017

[7] 汪晖. 《去政治化的政治:短20世纪的终结与90年代》,生活·读书·新知三联书店,2008

[8] 彭丽君. 《复制的艺术:文革期间的文化生产及实践》,李祖乔(译),香港中文大学出版社,2017

[9] Lin, Chun. The transformation of Chinese socialism. Duke University Press, 2006.

[10] Zhao, Yuezhi. Communication in China: Political economy, power, and conflict. Rowman & Littlefield Publishers, 2008.

[11] Hellbeck, Jochen. Revolution on my mind. Harvard University Press, 2009.

[12] 潘维(主编). 《中国模式:解读人民共和国的60年》,中央编译出版社,2009

转载自端传媒《【重磅】中国新左三十年,“国师”的三重嬗变》,作者:韩大狗